“我们能参加秦兵马俑发掘,这真是一生的万幸啊!”

这是在上世纪,秦俑考古队的一位老考古工作者王玉清先生给我说的话。

时间虽然己经过去了40年,他也于前几年驾鹤仙逝。但居住在西杨村农民家里、背着工具袋上工地、顶着风吹日晒雨淋、一天只拿三角钱的“野外补助”、从试掘到正式发掘秦俑……一幕幕场景,总是时时冲出记忆的闸门,浮现在眼前。它尽管显示的是整个“拓荒时期”的一段艰辛与快慰,为今日某些坐享其成、忘恩负义、巧取豪夺、有钱脸变阔的大人先生们所不愿与闻的。但那时期的我们这一群“为考古献身者”,行不他顾,虽苦亦乐。

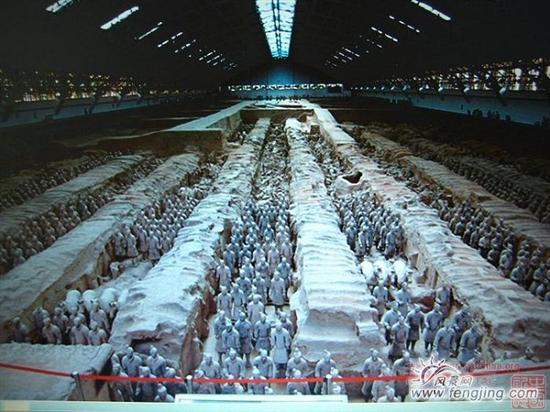

秦俑一号大厅军阵俑群

一、不能忘情秦俑馆筹建时我垫的那块砖

1974年,兵马俑群惊现秦始皇陵园。在当时无疑于一场“地震”,它使文化大革命时期处于万马齐喑的考古学界为之振奋,也震动了中国的政治界。因为那时,在一片“砸烂封、资、修”的革命声浪中,以发掘、研究文物遗迹的考古工作首当其冲,后来很多单位撤消、合并,干部 “精减下放”,有些博物馆竟留下一个“看门的”。我也是那时从陕西省考古研究所下放到黄河边上劳动的,在“就地消化”的主导精神下后来被安排到韩城县公安局。由于有河北满城汉墓、湖北云梦秦简、陕西秦兵马俑的发现,使考古工作者看到了一线希望,以为:我们这个国家并不会因为政治上的动荡而永远取消考古的,人类也不能忘怀对自己祖先优秀文化遗产的研究与继承的。看来,“我们这些人还用得着”!

秦兵马俑的发现,是处在在文革的后期。毕竟当时“左”的思潮在政治生活中仍然喧嚣不已,当他们看到秦代军队的模拟形象之后,同陕西咸阳狼家沟发现汉“皇后之玺”玉印一样,很自然地就同秦始皇这位“法家人物”联系了起来……。

政治的倾向性自然对当时的考古学术产生影响,但在当时还没有真正形成学术研究氛围、考古还处在资料积累阶段,其负面作用充其量也不过是在学术文章上贴上政治标千而已。田野的实际考古工作还得人去干,对兵马俑坑的发掘也不能例外。虽然由陕西省文管会、博物馆组成了考古队,但仍然深感人力之不足。于是,调人入队、充实力量,在当时是够主事的领导者忙乎的。王玉清同志那时还在礼泉发掘和整理唐昭陵陪葬墓材料,他放下手头的工作被调了过来。西北大学历史系的学生来参加实习发掘,也大大增添了清理的力量。

我当时正在秦都咸阳遗址上,对北阪宫殿群测量、绘图,并发掘一号建筑基址。据知,局领导打算把我从“秦都咸阳考古工作站”也抽过来管事。说实在,那时谁也不看好秦俑的考古工作。正像后来一些权威人士回忆中说的,准备短期内就能结束野外工作。如果当时有谁真的能预料到它的学术价值,特别是同个人名利与晋升攸关的话,那一些削尖脑袋搞政治学术投机者还不拚死往那里挤,岂能轮到我?但当时领导又考虑到由省、地、市三家组成的 “咸阳考古工作站”那里,咸阳地区文管会个别人千方百计地要把“省上”排挤出去而独霸一方。因为这时省方的人员,仅剩下王学理一个人在那里顶着。况且他 “下放”归来不久,热情不減,又是秦都咸阳考古从“开始”到“恢复”的参与者。平衡再三,“还是把他放到那里好啦”。所以,抽调之事也就暂时作罢。当然,我对这些是无所谓的。因为要把秦都咸阳作为考古课题,既然干上了就要好好完成。所以最后完成秦都咸阳考古报告,一直是我的宿愿。

1975年,有相当一段时间,我在秦阿房宫遗址工作。在那里,同我所徐锡台先生为配合北京大学学生考古实习,和西安市文物处共同发掘“北司”建筑遗址。整天同高明、俞伟超诸先生在发掘工地,那时我正在撰写一部书稿,正好有机会向他们请教。天下雨,野外发掘暂停,我也和学生一起听取他们讲课,其乐融融。

因为要筹建“秦始皇兵马俑博物馆”,省文化局到底还是把我从秦都咸阳工地上抽调了出来。于是,1976年初我就到了“秦俑馆筹建处”。

我始终认为秦始皇陵属于秦都咸阳的组成部分,所以在过去咸阳考古时期就一直关注这里的考古动向。现在到了秦俑馆筹建处施工组,尽管暂时脱离业务,干的是“为秦俑盖房子”的事,但毕竟同考古业务还是有关联的,当然也是自愿的。如果说此前我是认真阅读过第一个考古简报“知道了秦俑”的话,而从这个时候起我终算“走近了秦俑”。

在秦俑一号坑上要盖起大厅,为了方便施工就得暂时停止考古试掘。秦俑博物馆筹建处施工组陈子先组长,把现场管理的任务交给了我,而他只负责西安方面的外联工作。搞历史考古的书生,竟干起了建筑施工!这正像以前调去干社会工作、正式干公安破案一样,行与行之间的跨度大了、困难多了,不见得不是个学习的机会。有什么办法?只有你舍得吃苦去学就行了。

经我的手,为建筑工程队的入驻而先做“三通一平”(水通、电通、路通,场地平整)的先期准备。这时,一号坑东端试掘的陶俑、文物、迹象都暴露在光天化日之下。我们对这些文物遗存采取护理之后,就地掩埋。再在“过洞”之上密排地搭铺粗圆木,以避免重型施工工具(推土机、卷扬机、吊车、车辆)的重压。对坑上分散着的其他小试掘探方,也用了同样的办法。这时,我大声喊出:“秦始皇的将士们,委曲了。为了更加美好的明天,你们不会在下面等待多久。我会用双手,请你们出来的!” 朋友们都击掌哈哈大笑了起来。

当一号坑施工作业期间,秦俑考古队转入了“外线”工作。也就是:在一号坑周围进行钻探。就是这个时候,在一号坑东端的北侧只隔25米处发现了二号坑,并随之开了“试掘探方”。

我在筹建施工的空隙,同样闲不下来。常常到考古现场,同屈鸿钧、王玉清等人在一起分析迹象、动手清理陶俑。一有空,也去西杨村考古队的住地闲聊。记得原子物理学家吴健雄女士,携带着儿子和美国儿媳,来到二号坑试掘现场。就我所知,给她介绍了秦俑及考古前景。我当时想:美籍华人不远万里来看秦俑,还带着自己的后代,可见他们不会忘“根”。那么,我们更应该做好手下的工作。可以说,我对秦俑的认识,正在增长着。

1976年,在我国的历史上是一个多事之秋。河北唐山大地震、四川松藩地震,震得人心慌慌。我们睡在场地上的防震棚里,风吹雨打,篷布噼啪作响,彻夜略无安静。就在这个时候,周总理辞世在前,接后又是朱德总司令长眠,跟着发生了“红太阳”毛主席的殒落……。 “四人帮”仍旧在上面肆虐,“路线斗争”一刻也不停。虽然当时建设秦俑坑大厅的工程并没有因此而受到太大的影响,但憋闷的气氛总使人心一阵阵地往下沉。

秦俑馆基建,于9月份正式破土动工。保护大厅面积16000平方米,比两个足球场还大。那么,该怎样来支撑如此巨型的屋顶呢?如果采取中间设有立柱的“桁架式”,必然会妨碍观众的视线,还将不可避免地破坏坑里的文物迹象。怎么办?最后,设计上选择了“三铰拱结构”。如此一来,屋顶的全部荷载就势必落在大厅四周的38根拱柱基础上。不用说,要立拱柱,同样也得挖坑打基础。若果采用掘土机,对一个个柱坑掏挖,由于柱间距太小而必然彼此贯通,结果一号大厅的墙基就会形成一圈周长600米的长方形大壕沟。

又遇上了“怎么办”的问题。按说,这不关乎我们个人的事。但是,为国家节约、少花钱多办事、争取时间的想法,还是把自己推上了承受苦难的前沿。我们施工组主动“请缨”,采用了民工承包挖土方的办法,代替了机械挖基槽。这样做,尽管自己不得不天天守在施工现场,反而对国家减少了62%的土方量、节约投资21。08万元,而且使工期提前,更确保了俑坑文物的安全。领导眼睛盯的是结果,对其他是无须在乎的。咱可是有点“阿 O”的精神:自己在心里乐滋滋地咀嚼着“快乐”。10月8月,陕西省第三建筑工程公司开始浇灌第一个拱柱基础的垫层,它标志着保护大厅从设计图纸变成了使人们能看得见的实际。

恰恰在这个时候,即10月25日,传来中央在天安门上宣布了粉碎“四人帮”的消息,人们倍感振奋和轻松。为秦俑博物馆的前途着想,取得筹建处杨正卿主任的支持,我除过施工组的工作之外,还为秦俑博物馆自觉地办了三件“份外”的事情。这就是:

第一件,国家拨款500万元,是用于盖一号大厅的。设计上,这也是唯一的内容,显然上下都是着眼于纯粹作保护。而我想得多了一层,并建议在这大厅之外,另建两个辅助性的专题陈列室,以便起到配合主题、丰富内容和有序引导的作用。结果,我的建议与设想,被采纳了并得以实施,对秦俑馆以后的多样性陈列起到了肇始的作用;

第二件,我预料到文革后即会有一个“文化热”的来临,为使秦俑博物馆一起步就能同这一大趋势合拍,便建议在筹建期间即应着手图书资料的建设。杨主任很同意我的理念,挤出经费来,让我去做这一工作。于是,我多次从西安选购出古本文献典籍及三大考古杂志(《考古》、《文物》和《考古学报》)创刊以来的全部刊期,共约千册左右。这大概也算是秦俑馆图书馆的前身吧;

第三件,从业务建设考虑,为秦俑馆积极引荐业务人才。

建设秦俑馆,是为了展出秦俑。宣传秦俑,必得了解秦俑。研究秦俑,在于深化秦俑。通过秦俑,发掘秦文化,扩大视野,展现新的更优秀的文化。这,就是我当时对国家修建秦俑馆目的的理解与延伸。我自觉的奉献,也是基于此。以后30年来的事实说明,我一开始同秦俑结下的情缘是纯真的,丝毫不会去“捞一把”。说实在的,在创业时期人们的关系是好处的,甘苦与共。一旦有了收益,同个人的利害挂上了钩,彼此之间就很难用“肝胆相照、荣辱与共”来衡量了。

在秦俑博馆筹建处期满一年,建筑材料运到现场,一号大厅的主体工程有了奠基,调进的正式人员也陆续入位。这时,我们这些从省文化局下属单位抽借来的19名同志也要一律返回。派一辆面包车,把大家拉上去乾陵参观了一天,这就算是对诸位“支援干部”的酬谢。因为我属于省文管会、博物馆的业务人员,再加之志向秦汉考古,这就很自然地转到了由省文管会领导的“秦俑坑考古队”来。